2020年から続く新型コロナウイルスの影響、Withコロナが定着しつつある2021年も終わりに近づき、新年に向けて1年を振り返る時期となりました。

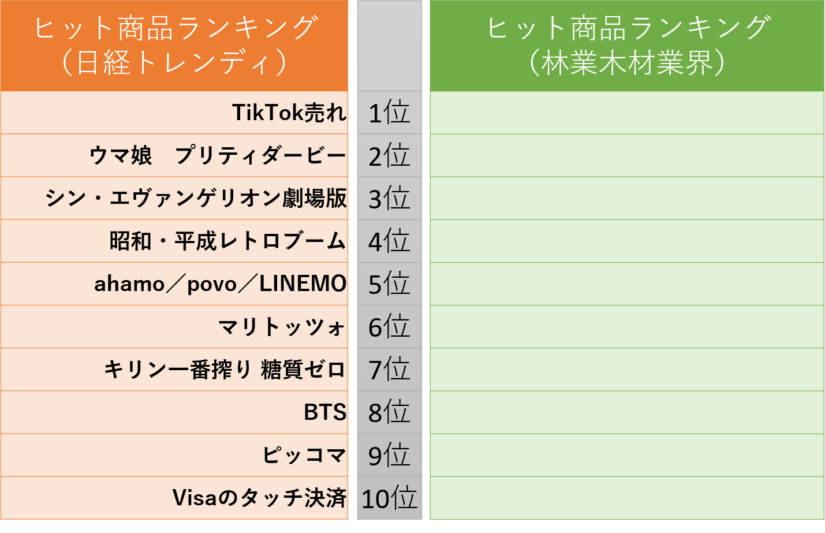

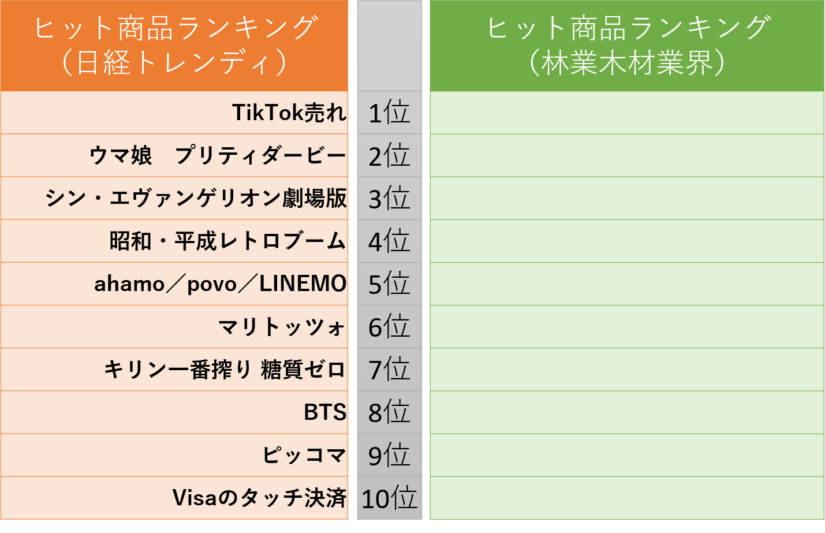

ところで皆さんは、毎年「日経トレンディ」が発表している、ヒット商品ランキングはチェックされたでしょうか?

弊社では、2016年から、ヒット商品ランキングと合わせて林業・木材業のヒット商品ランキングを独断と偏見でまとめ発表しており、今や毎年恒例となりつつあります。

今年も11月に日経トレンディヒット商品ランキングが発表されたということで、森林・林業界ヒット商品ランキングもいよいよ公開です!

まずは、日経トレンディ発表の2021年ヒット商品ランキングは、こちら!

1位 TikTok売れ

2位 ウマ娘プリティダービー

3位 シン・エヴァンゲリオン劇場版

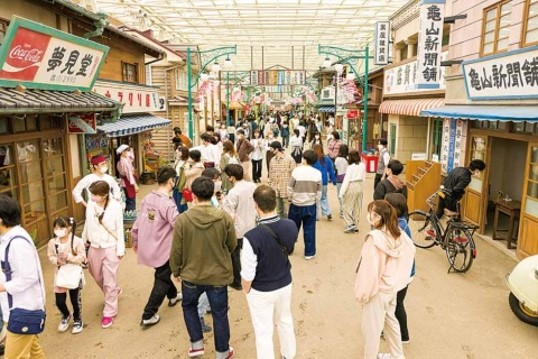

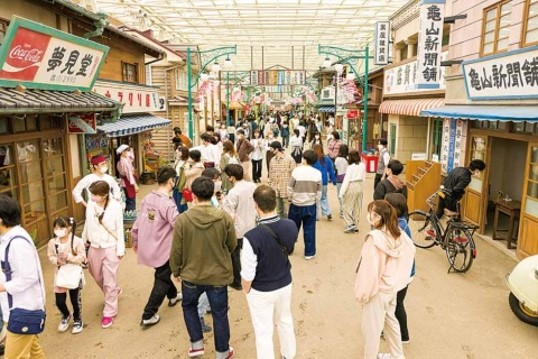

4位 昭和・平成レトロブーム

5位 ahamo/povo/LINEMO

6位 マリトッツォ

7位 キリン一番搾り 糖質ゼロ

8位 BTS

9位 ピッコマ

10位 Visaのタッチ決済

詳細は以下リンク(日経XTRENDのWEB)よりご覧いただけます。

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00379/00001/?i_cid=nbpnxr_parent

みなさんはいくつご存知でしょうか。

昨年に引き続き、新型コロナウイルスの影響が続く中でお家時間を楽しめるコンテンツや非接触の商品が

ランキングに入ってきている印象を受けます。

それでは、森林・林業界ヒット商品はどのようになったのでしょうか。

どうぞご笑覧下さい!

第10位 デジタル通帳で植樹

(引用:三菱UFJ銀行のWEB、三井住友銀行のWEBより)

まず、第10位Visaタッチ決済に対して、林業・木材業界からは、同じく金融関連で「デジタル通帳で植樹」です。

メガバンクの通帳デジタル化が進む現在。単にペーパーレスで留まらず、デジタル化が進んだ分植林や森林整備事業に投資をする取り組みが話題になりました。

今では地方銀行でも同様に通帳のデジタル化と植林を進める事業も多くなりつつあります。

参考:日経ヒット商品ランキング10位 Visaのタッチ決済

(引用:日経XTRENDホームページより)

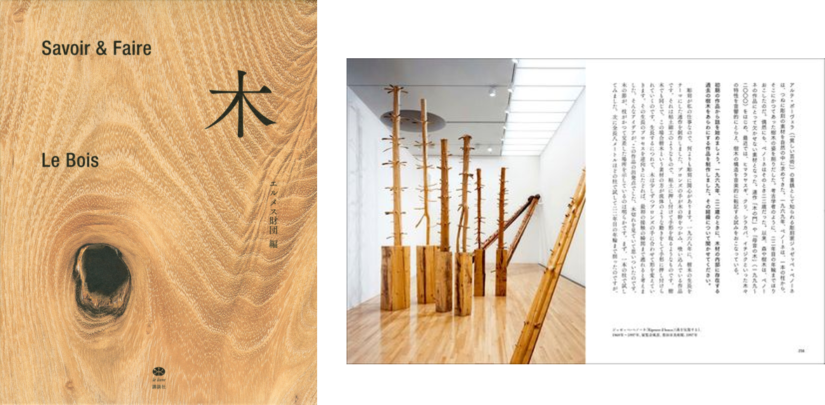

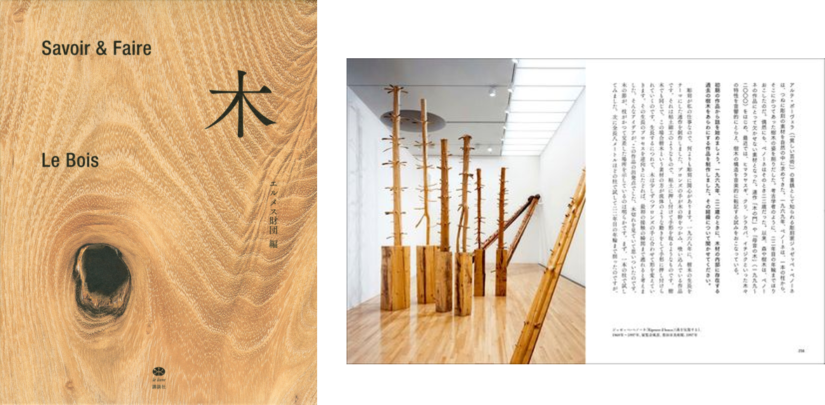

第9位 エルメス財団『木』

(引用:AmazonのWEBより)

第9位 ピッコマに対して、林業・木材業界からは書籍『木』です。

誰もが知るエルメスが「木」の本。職人の手仕事をフューチャーした内容を中心に、

「木」という素材がもつ多様性を知ることが出来る一冊。業界外から森・木を語ってもらうことによる気づきと広がりを考えるきっかけになりました。

電子マンガとは別に、ずっしりとした文庫本だからこそ感じる高級感もありポイントです。

参考:日経ヒット商品ランキング9位 ピッコマ

(引用:日経XTRENDホームページより)

第8位 TOKIO

(引用:株式会社TOKIOのWEB、日経新聞記事より)

第8位 BTSに対して、林業・木材業界からは、同じくアイドル、音楽業界をこれまで牽引してきた「TOKIO」です。

2021年4月、新年度スタート直後に届いた驚きのニュースが飛び込んできました。

銀座でびしっと決めたスーツ姿と思えば山の中にてチェーンソーの伐倒シーンが映る動画と共に株式会社TOKIOスタートのニュース。

これからの活動に大きなワクワク感を抱かせてもらえるスタートになりました。

参考:日経ヒット商品ランキング8位 BTS

(引用:日経XTRENDホームページより)

第7位 グリーン成長戦略 炭素ゼロ

(引用:経済産業用のWEBより)

第7位 キリン一番搾り 糖質ゼロに対して、「ゼロ」繋がりで林業・木材業界からは「グリーン成長戦略 炭素ゼロ」です。

2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロへということで、菅元首相の会見が話題になりまいた。

全国の自治体でカーボンニュートラル宣言も増えており、Jクレジット制度の話題も多くなる最近。

実効性を伴った計画と事業が進められるかが今後のポイントになります。

参考:日経ヒット商品ランキング7位 キリン一番搾り 糖質ゼロ

(引用:日経XTRENDホームページより)

第6位 山もっとモット

(引用:筑水キャニコムのWEBより)

第6位 マリトッツォに対して、林業・木材業界からは「山もっとモット」です。

いつもユニークなネーミングと実用ある農業・林業機械を開発する筑水キャニコムから新しい「多目的林業機械」が登場しました。

最近の林業機械は大型化が進む中、痒い所に手が届く比較的小さい林業機械に注目です。

参考:日経ヒット商品ランキング6位 マリトッツォ

(引用:日経XTRENDホームページより)

第5位 BIOME/Mushroom/Picture this

(引用:App Storeより)

第5位 ahamo/povo/LINEMOに対して、林業・木材業界からは3つのアプリ「BIOME/Mushroom/Picture this」です。

最近はアウトドアブームの流れで関連するアプリも増える中、

特に動植物の識別系アプリが性能アップと機能付加により

それぞれのアプリの個性・強みを伸ばしながら競争力を高めており、新しい自然の楽しみ方も広がっています。

そんな中で話題のアプリがランクインです。

参考:日経ヒット商品ランキング5位 ahamo/povo/LINEMO

(引用:日経XTRENDホームページより)

第4位 民家・集落リノベブーム

(引用:glaminkaのWEBより)

第4位 昭和・平成レトロブームに対して、林業・木材業界からもブームということで「民家・集落リノベブーム」です。

数年前から既によく耳にするようになっていたリノベーションですが、最近は、限界集落や住民がいなくなった「集落をまるごと」

リノベーションする事例が増えています。新しい宿泊体験、地域との繋がりが生まれるきっかけになっており、今後の地域づくりの動きにも注目です。

参考:日経ヒット商品ランキング4位 昭和・平成レトロブーム

(引用:日経XTRENDホームページより)

第3位 シンオオサカ・シンリンギョウ(事業再構築補助金)

さてここからはいよいよTOP3の発表です。

第3位 シン・エヴァンゲリオン劇場版に対して、林業・木材業界からは弊社の新たな事業「シンオオサカ・シンリンギョウ(事業再構築補助金)」です。

2021年最大の補助金事業となった「事業再構築補助金」。

林業・木材業者も多く採択される中、弊社も無事採択されました。

新大阪を拠点とした新しいストーリーがもうすぐ誕生しますので、お楽しみにお待ち下さい。

参考:日経ヒット商品ランキング3位 シン・エヴァンゲリオン劇場版

(引用:日経XTRENDホームページより)

第2位 おかえりモネ

(引用:おかえりモネ番組情報のWEBより)

第2位 ウマ娘プリティダービーに対して、林業・木材業界からは朝ドラで森林組合などが取り上げられヒロインにも注目が集まった「おかえりモネ」です。

宮城・気仙沼湾沖の島で育ち登米で青春を過ごしたヒロインが、森林組合への就職を経て気象予報士を目指すストーリーの中で、

林業とは何なのか、地域とは何なのか考えさせられるシーンが印象的でした。姉妹のダービー!?(家族観)にも注目です。

参考:日経ヒット商品ランキング2位 ウマ娘プリティダービー

(引用:日経XTRENDホームページより)

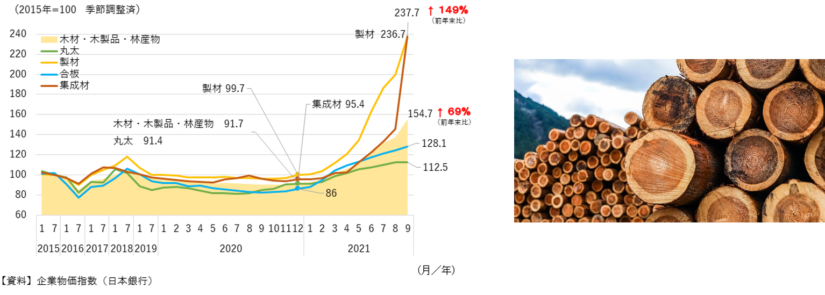

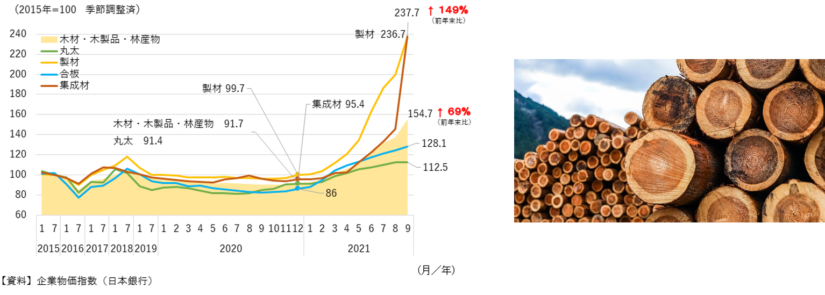

第1位 Wood Shock 売れ

(引用:日本銀行発表資料より)

さて、TikTok売れに対して、林業・木材業界の栄えある第1位は、「Wood Shock売れ」です。

コロナ禍による海外の住宅需要増加等による日本の輸入材不足から、業界内はもちろんのこと、経済全体に反響を与えた一大事となりました。

国産材の生産加工体制を改めて見直す機会にもなっており、間違いなく2021年で最も話題になったと言えることでしょう!

参考:日経ヒット商品ランキング1位 TikTok売れ

(引用:日経XTRENDホームページより)

さて、全てのランキングをまとめたのがこちら。

以上、2021年の林業・木材業ヒット商品ランキングトップ10でした。

業界の皆さんは、もちろん知っているものばかりでしたよね?

残念ながらトップ10には入らなかったものの、他にも沢山のヒット商品がありました。

その中からいくつか番外編として紹介していきます。

番外編

【オリンピック開催(木材利用と返還】

(引用:林野庁のWEBより)

番外編の、まず1つ目としてはオリンピック開催に伴う日本国内各地の木材利用と、オリンピック終了後の返還です。

閉会式に1962年に植えられた木の間伐材を活用したオブジェが登場したことや、

オリンピック施設に使われた木材を各地域に返還し、レガシーとして引き継ぐための取組が注目されました。

【サステナブル×林業×ライフスタイル(柳沢林業のグッドデザイン賞受賞)】

(引用:柳沢林業のWEBより)

これまでも、様々な製品が取り上げられてきたグッドデザイン賞ですが、

最近は持続可能なライフスタイル事業の受賞も増えつつあります。

そのような中、今年は弊社とも繋がりのある長野県松本市の林業会社柳沢林業の取組が受賞されました。

Withコロナの雰囲気がおそらくまだ続く中ではありますが、

今回のランキングを肴に、是非皆さんもそれぞれ1年間何があったか振り返りをしながら、

これからの未来を見据えた時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

それでは、来年の発表もお楽しみにお待ちください!!!

オフィスと同じ場所となる新拠点(店舗)工事も、猛暑の中に着々と進んでおります。 【ちいきのBAR峠~お酒と森と木のギャラリー~】 御堂筋線 西中島南方駅から徒歩1分 阪急線 南方駅から徒歩4分 御堂筋線 新大阪駅から徒歩8分 JR 新大阪駅から徒歩12分