令和6年10月17日(木)、弊社拠点「峠」にて、川上村地域おこし協力隊(集落支援員)の起業に向けた支援業務として、

『地域ビジネス起業マーケティング講座』第3回を実施いたしました。

全3回で構成されている本講座も今回で最終回となりました。

当日は川上村に移住された協力隊員と集落支援員、合わせて10名の方にご参加いただき、

「起業における営業マインドとメソッド」、「チラシDMの7つの感のレクチャー」「最終課題発表」を行いました。

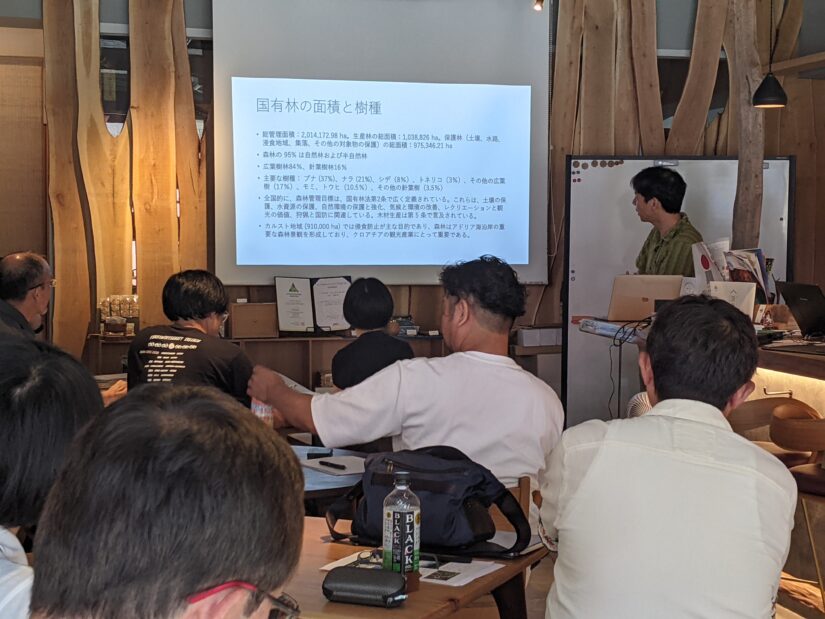

はじめに~「峠」の紹介 ~

今回はいつもと会場が異なり、皆さんに川上村から大阪まで来ていただき、

まずは、会場である”ちいきのBAR 峠”について、

古川が持つお店への想いやこだわりについてお話させて頂きました。

「この看板は樹齢100年で、100年続く会社になってほしい」

「パーテーションに使っている広葉樹は長野松本の里山林で伐採するところからプロデュースしている」

「茶の湯文化、和室の設えを支えてきた北山丸太の新しい内装材活用に挑戦している」

その他にも、全国各地の繋がりの中で出会った木材や製品を活用したこだわりの空間を、

動画も併せながら説明させていただきました。

また、峠では奈良県川上村の木工家が作成した家具や、吉野杉の一枚板でカウンターを構えていたりしますので、特に川上村の皆さんにとってはなじみある素材がオフィス街の真ん中に自分たちが活動する地域の木材が実際に使われている現場を見ることで、顧客に対してのサービスや商品の「伝え方」のヒントにもなったかと思います。

レクチャー ~顧客創造に必要な営業とは?~

さて、峠の紹介を終え、いよいよ最終講座の本題に入ります。

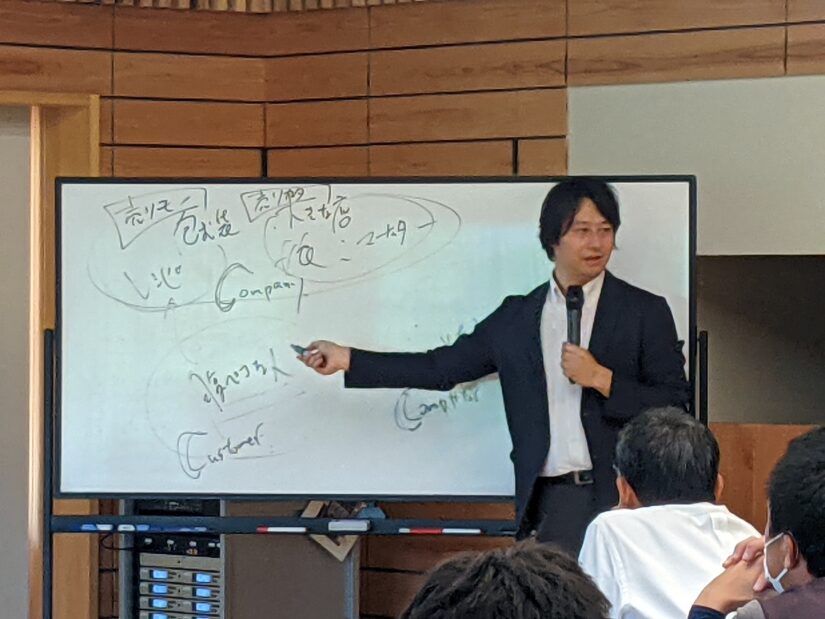

まずは、顧客創造に必要な”営業”について、お話させていただきました。

顧客に商品やサービスを買ってもらうためには「売りモノ」と「売りカタ」の2つを考えていく必要があります。

例えば、どれだけ美味しいラーメンでも、SNSやチラシなどで”商品の価値”を伝えていかないと顧客に対して売ることができません。

そこで必要になってくるのが「チラシ DMの7つの感」です。

紙媒体は古く、今はソーシャルメディア時代だと思われる方もいるかと思いますが、”地域”においては重要なツール。

原理原則は一緒で、時代に応じて主要な発信媒体(広告媒体)が変われど、重要なメソッドとなります。

お得感、安さ感、限定感、特別感…

上記以外にもありますが、顧客の気を引くためには「7つの感」を駆使する必要があります。

「何人にアプローチをすることで何人の顧客を創造できるか」

「チラシを作る時には特別感とお得感を伝えていくことが必要です」

など、他では聞くことができない、反響率が高くなるチラシ・DMのメソッドをお話させて頂きました。

実践 ~顧客創造に必要な営業とは?~

休憩を挟んだ後には、

地域おこし協力隊(集落支援員)の方々が実際に作ったチラシを見ながら、

「”7つの感”の中で何が足りていないか」を解説させて頂きました。

参加者2人から事業やイベントに関するリーフレットとチラシの紹介がありました。

1人目は、バイクに乗る人向けのキャンプ道具を販売する事業を考えられており、その広報活動の一環として自社製品に関するリーフレットを用意されていました。

リーフレットには持ち運びやすさや頑丈さといった製品の強みを最大限表現されていましたが、誰が利用するのかという特別感が薄いこともあり「バイクを乗る人向けのキャンプ道具ならバイクの写真があってもよいのでは?」といったフィードバックをさせて頂きました。

2人目は、一級建築士で事務所を構えており、今回は会社で行うイベントのチラシを持ってきて頂きました。

チラシは設計費用の割引や顧客に対するメッセージが込められていて参加者側のお得感や安心感がわかりやすいものとなっていましたが、自社に設計依頼をしてもらう顧客が増えるような導線が少なかったため、「建物のモニター募集から口コミを集めていくことで安心感を作っていく」「設計費用の割引からどのようにして依頼まで行くかの”クロージング”を意識してデザインに入れていけば良い」といった違った視点からのフィードバックをさせて頂きました。

どちらの広報物も自社製品や自分の強みを活かしたものになっていましたが、今回レクチャーした「チラシ DMの7つの感」を踏まえ顧客の気を引くため必要な項目を洗い出してみると、さらに良くなるポイントが隠されていることを体感いただきました。

また、普段の生活から見つけられる事例を分析した事例も紹介しながら、自らの商品やサービスの価値を顧客に伝えていくためにはどのようなことが必要なのか学んでいただきました。

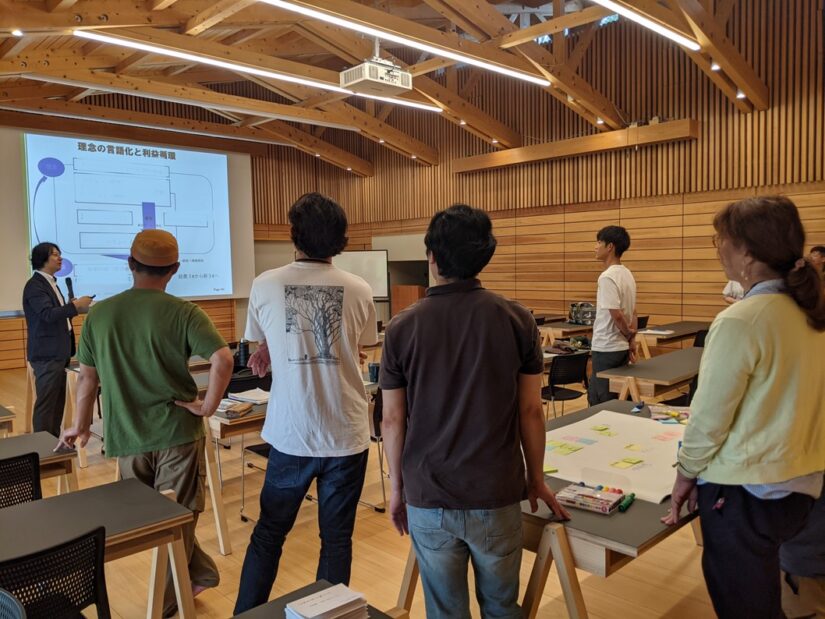

最終課題発表

最終回という事で、今までの講座でレクチャーしたフレームワークを活用したまとめ(自身の事業案)を皆さまに発表していただきました。

3回目になる本講座ですが、

第1回でお伝えした情熱や価値観は事業を作っていく中で常に考え続けていかなければなりません。

そんな初心を忘れぬように、

裏プロフィール、5つの価値観といった初回の振り返りから行いました。

※詳しくは以下URLから以前のブログをご覧ください。

https://chiikino.jp/blog/?p=11184

続いて、1分間スピーチ、裏プロフィールといった自己開示から、

5つの価値観、4つの事業ポートフォリオといった事業を明確化するために必要なフレームワークにご自身の事業を当てはめて、自分の持つ全てを発表して頂きました。

「両親が転勤族で全国を転々としていた」

「すべてが開発事業だから、とりあえずはメイン事業を作ることに集中したい」

「自分で人を動かすこと/デザインで変えていくことをやってみたいと思い、川上村に移住しました」

「森林の多面的機能を暮らしから伝えていくことがしたい」

皆さんが思う「自分とは/事業とはこれだ!」を最大限に表現されていました。

まとめ ~全3回を通して~

最後に、全3回を通したまとめです。

協力隊の皆様が持つ情熱や事業を発表することにより、

この部分は良かった、この部分は課題だ。というような気づきがあり、

「自分の事業で足りないポイントを考えるいい機会になった」

「自分のチラシではお得感お値打ち感出てないなぁと思いました」 など

地域おこし協力隊(集落支援員)の皆様も事業をブラッシュアップできていました。

また、協力隊においては特に、起業の視点だけではなく、

地域づくり、地域コミュニティ、集落支援といったキーワードや、

今回であれば川上村や地域社会にどのように還元していけるか、

理念が繋がるかといった背景もあってのビジネスであるというポイントもお伝えしながら、

全3回の講座を実施させていただきました。

最後は、川上村役場 栗山さんより

「この研修にて整理したものを武器としてこれからも頑張ってほしい」

「地域おこし協力隊とはどのようなものかを改めて考えるきっかけになった」

というような熱いフィードバックを頂き締めくくりました。

全3回実施した川上村地域おこし協力隊に向けた地域ビジネス起業マーケティング講座も今回で終了。

最終回も13:00~18:00という長丁場でしたが走り切ることができました。

皆様お疲れさまでした、ありがとうございました!

以下、アンケート回答より抜粋

・7つの感。というアプローチの仕方を今後意識して行く。

・具体的なかつ、効果が実際にあるようなアドバイスをいただけた。二段階得点。

・皆さん、それぞれ物語があり、想いがあり、頑張ってほしいなと思いました。

・他のクリエイターの方のお話をお聞きすることができたのが人生設計をする上でタメになった。

・自分が活動で行っていることを事業化するための道筋を考える事ができた。

ここでの学びや気づきが、少しでも皆様のお役に立ちましたら嬉しいです。

マーケティングはもちろん、財務や人材採用など広く経営に関してや、地域づくりや森林ビジョン策定の際の考え方や手法などについても、実践を元にした講演がご好評いただいています。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

文章:古川ちいきの総合研究所 インターン生 富岡 瑠加

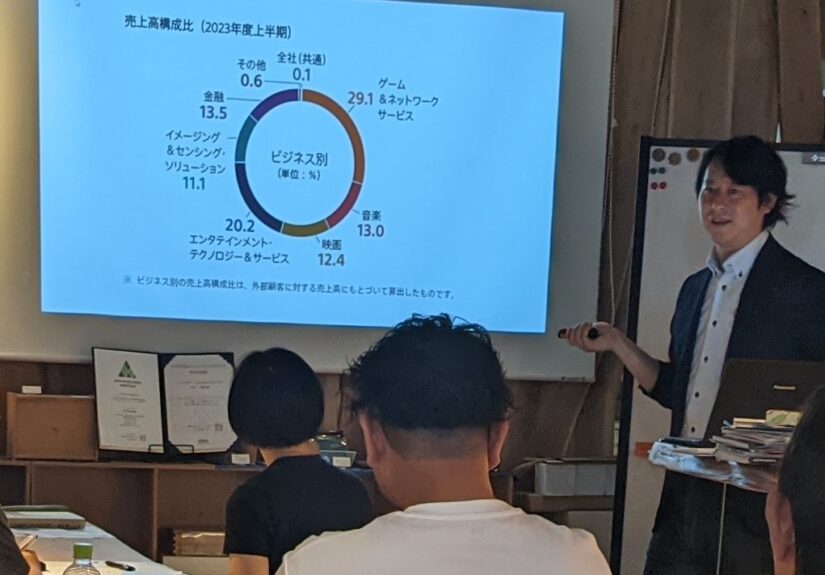

R6第2回実践研究会-825x619.jpg)